人类通过皮肤感知世界,触觉是连接物理与认知的桥梁。而如今,一种被称为“触觉传感器”的技术正在让机器、设备甚至智能体拥有类似的感知能力。从工业机器人到医疗手术器械,从可穿戴设备到未来的人形机器人,触觉传感器正悄然重塑人机交互与自动化革命的边界。

一、触觉传感器:机器的“第六感”

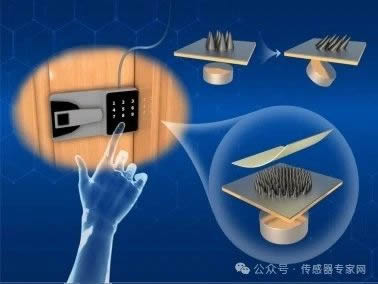

触觉传感器是一类将外部物理刺激(如压力、温度、摩擦力、振动等)转化为电信号的装置,其核心功能是模拟人类皮肤的触觉感知。例如,在工业机器人抓取易碎物品时,触觉传感器能实时反馈力度,避免损坏;在医疗领域,手术机器人通过触觉反馈感知组织硬度,提升操作精度。

根据工作原理,触觉传感器可分为压阻式、压电式、电容式、光电式、柔性电子皮肤等类型。其中,柔性电子皮肤(又称“电子皮肤”)是近年来的技术突破:它采用纳米材料或柔性基底,具备与人类皮肤相似的柔韧性和延展性,甚至能覆盖在曲面或非规则物体表面,实现高精度、多维度的触觉感知。

二、技术演进:从“硬”到“柔”,从“单一”到“智能”

触觉传感器的技术迭代史,是一部“追求拟人化”的进化史:

1. 微型化与集成化:MEMS(微机电系统)技术使传感器体积缩小至毫米级,成本降低的同时,灵敏度与响应速度大幅提升。例如,智能手机中的压力触控屏、汽车座椅的压力分布监测,均依赖MEMS触觉传感器。

2. 柔性化革命:传统传感器受限于刚性结构,难以适应复杂曲面。而柔性电子皮肤通过纳米银线、石墨烯等材料,实现了可拉伸、可弯曲的触觉感知。例如,芬兰Tampere大学研发的柔性触觉皮肤已应用于假肢,使截肢者能感知物体纹理与温度。

3. 多模态感知:未来触觉传感器将融合压力、温度、湿度、材质识别等多维感知能力。例如,美国麻省理工学院(MIT)曾为NASA宇航员机器人研发的电子皮肤,可同时感知压力、温度和物体表面粗糙度。

4. 智能化与自学习:结合AI算法,触觉传感器能实现“感知-决策-反馈”闭环。例如,在工业质检中,传感器通过机器学习自动识别产品缺陷,甚至预测设备磨损。

三、应用场景:从实验室到千行百业

触觉传感器的应用领域正从实验室走向现实,成为智能制造、医疗健康、消费电子等领域的核心支撑技术。

1. 工业自动化:在汽车制造中,触觉传感器可实时监测焊接力度,避免虚焊;在3C电子装配线上,机器人通过触觉反馈精准抓取微小元件,良品率提升至99%以上。

2. 医疗健康:手术机器人通过触觉反馈实现“力控操作”,医生能感知组织阻力,降低手术风险;智能假肢结合触觉传感器,使截肢者能通过皮肤感知物体硬度与形状。

3. 消费电子:可穿戴设备通过柔性触觉传感器监测心率、血压甚至情绪波动;VR/AR设备利用触觉手套模拟虚拟物体的触感,增强沉浸感。

4. 人形机器人:特斯拉Optimus、波士顿动力Atlas等机器人已搭载触觉传感器,实现物体抓取、工具操作等复杂任务。未来,触觉传感器将覆盖机器人全身,使其具备类似人类的感知能力。

5. 特殊环境作业:在深海探测、核辐射清理等高危场景,触觉传感器可远程感知环境信息,保障人员安全。

四、挑战与未来:柔性化、高精度、低成本

尽管前景广阔,触觉传感器仍面临技术瓶颈:

· 材料与工艺:柔性电子皮肤的长期稳定性、耐久性仍需提升;大规模量产需突破纳米材料制备、封装工艺等难题。

· 成本控制:高精度传感器价格昂贵,限制了其在消费级市场的普及。

· 标准化与兼容性:不同厂商的传感器接口、数据协议尚未统一,制约了系统集成效率。

未来,触觉传感器将朝着以下方向发展:

1. 柔性化与仿生化:模仿人类皮肤的神经网络结构,实现自修复、自适应的触觉感知。

2. 低功耗与无线化:结合柔性电池与无线通信技术,推动可穿戴设备、智能织物的普及。

3. 跨学科融合:与生物医学、材料科学、AI技术深度结合,开发出能感知疼痛、情感等高级触觉的传感器。

五、结语:感知未来,触手可及

从工业4.0的智能工厂,到元宇宙的沉浸式交互,再到老龄化社会的智能护理,触觉传感器正成为连接物理世界与数字世界的“神经末梢”。随着材料科学、AI算法与制造工艺的突破,未来的触觉传感器将更柔性、更智能、更“人性化”,让机器真正拥有“触手可及”的未来。

或许在不久的将来,当你与机器人握手时,能感受到它掌心的温度与力度;当你佩戴智能手套操作虚拟工具时,指尖的触感将与现实无异。这一切,都始于触觉传感器这一场静默的“感知革命”。

来源:传感器专家网